年輕的哈同最初考入萊比錫大學主修哲學和藝術史,隨後到德累斯頓美術學院深造,學習前人大師們的繪畫。他在學術和藝術方面都很好學,儘管他年紀輕輕,但已經具有批判意識。帶著一種新的自我實踐目標,這位初出茅廬的藝術家試圖定義自己和他心目中的 「永恆」繪畫。對於其他成熟的藝術家,例如華西里·康定斯基(哈同還在德國時參加了他的課堂)他保持著批判的態度--「他對於運用圓形、橢圓形、方形和矩形和其像徵意義的論述既沒有吸引到,我也沒有說服我。我真的一點也不想畫代表永恆的蛇形線條」,但當他在德累斯頓國際博覽會上看到的法國和西班牙的現代作品便馬上令他著迷--「這種對可塑性、秩序、嚴謹的追求,這種簡約的色彩給我留下了前所未聞的慾望,為永恆而創作的慾望」--哈同離開祖國,來到法國尋找新的藝術方向,最終於1926年定居巴黎。在20年代末,藝術家深入研究美學、數學和黃金比例的理論,並詳細研究了盧浮宮中的古代大師的作品。

20世紀30年代初,在他的父親去世後,他深受德國極端民族社會主義崛起困擾,哈同顯然不會回到他的祖國:而事實上,戰後這位藝術家成為了法國公民。戰爭歲月是一個充滿艱辛和破壞的時期:對於居住在巴黎的藝術家來說,材料匱乏,許多留下來的藝術家都入伍參戰了。哈同本人在1944年的戰鬥中受傷,他的右腿被截肢--這一傷勢對他未來幾年的創作方法產生莫大的影響。

1945年回到巴黎後,哈同的戰後作品反映了他的痛苦:「我的畫作被奇怪的、彎曲的筆觸所貫穿,而這些筆觸是陷入困境的、絕望的划痕。這是激烈、反叛的繪畫。就像我自己」。在20世紀40年代到60年代之間,藝術家創作了大量的作品,也許是受戰爭年代不活躍創作刺激而所作的補償。後續事件證明了1947年是藝術家職業生涯的一個真正的轉折點:通過在麗迪亞・孔迪畫廊舉辦的個展,這位藝術家終於被真正地展現在公眾面前,在此期間,哈同認識了彼埃·蘇拉吉、喬治·馬修和馬克·羅斯科等人--當時的他不知道,這些人將成為抽象藝術家的先鋒,他將在相關的藝術觀念論述中與之並列。在隨後的幾十年裡,哈同繼續積極參展:例如在巴塞爾藝術館舉辦回顧展(1952年)、參加威尼斯雙年展(1954年)和第二屆文獻展(1959年)。 1960年,藝術家毫無質疑下被授予威尼斯雙年展繪畫類大獎,法國館的一個空間專門用於展示他的作品:「1960年,一項榮譽甚至比所有的榮譽軍團勳章更讓我高興. .....我終於走出了黑色年代的黑暗。」

「至於我,我想保持自由。精神、思想、行動的自由。」——漢斯・哈同

從1960年達致最高成之後,哈同進入了他藝術生涯中最成熟的階段,直到他的生命盡頭,在這期間可以看到他對運用色彩的方法產生了變化發生。從他最早的繪畫作品開始,藝術家就表現出對顏料的難以置信的敏感度,然而在藝術生涯的後期,他致力於對氣氛和景深的真正創造。

我們可以注意到,由於在戰鬥中失去了一隻腿,哈同成為了一個通過創意地妙用多種工具再代替他失去的肢體的大師,並且突破了因意外而生活動能力限制。因此,1960年代後這這個成熟期也是藝術家發展其許多最重要技術的時刻。哈同嘗試在畫布上的顏料還未乾透時就進行刮擦,其靈感來自於他刮擦金屬牌的雕刻做法。這種方法也許與馬克斯·恩斯特的作品沒有什麼不同--他的作品在四十年前就表現出了類似的特徵--但哈同不僅僅是將其用作一種建立紋理的模式,而是作為一種獨特的形式來捕捉筆勢,繼而重新定義了這種創作技法。使用尖頭工具和平版印刷輥,這種"Grattage"(字面意思是「划痕」技術將構成他後來作品的基礎。此外,在1966年,藝術家用"pulverisateurs"(噴槍)創作了他的第一件噴槍(主要是大型)作品,從那時起,這些工具將成為他創作中的永久配置。在70年代中期到80年代中期,哈同在他的創作中加入了各種不同的工具,如浸泡在顏料中的掃帚和樹枝、梳子、滑索,所有這些都被同時用來捕捉他的繪畫筆勢。

「這種繪畫的樂趣:是生活的樂趣。我們不能停下來。」 ——漢斯・哈同

1986年,哈同遭受了一次令人衰弱的中風,導致他直到1989年的餘生都要坐輪椅。儘管如此,這位藝術家拒絕停止藝術創作,在第二年3月當他從中風中恢復後,他在1987年便馬上完成了85幅油畫,1988年完成了202幅,1989年完成了360幅。若果只說他致力於藝術創作是堅毅不屈恐怕是未能彰顯他的意志。即使行動受限,哈同也在這最後三年裡不懈創作,在一小群忠實的工作室助手間歇性幫助下,他產出了最吸引人的一些作品。他從來沒有因健康狀況惡化,而迴避實驗。在這些年裡,他創作了令人難以置信的大型作品,尺寸達到了3 x 5米,並採用了新的工具,如「硫酸銅噴霧器」,一種帶有可調軟管的金屬罐,使藝術家能夠控制顏料的流動。

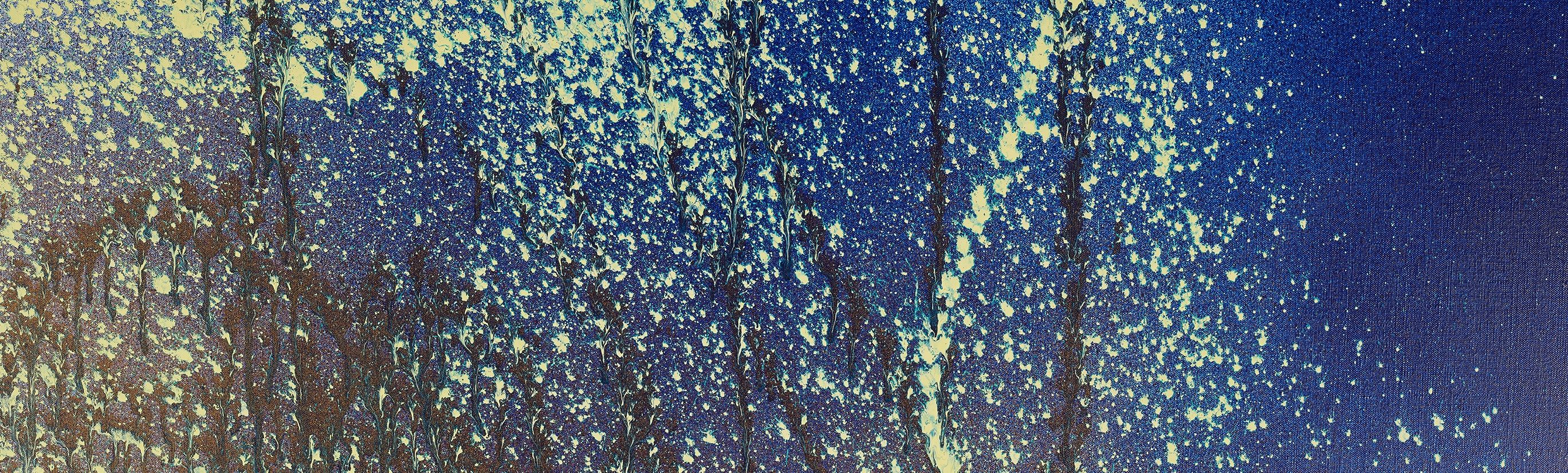

就像他還是個孩子時一樣,哈同仰望著他周圍的天空和自然,直到他的最後一息--在1988年的講話中,藝術家指出他對「大氣和宇宙的張力、支配宇宙的輻射和能量。這些都是重要的自然物理力量,我一直通過作品中的筆勢來表達。」 當我們站在高聳的T1989-U40面前時,一片蔚藍的天空中爆發出一個星河的光芒; 層層疊疊的瀑布流淌著月光下的泡沫;在一個垂直的勢能和能量的漩渦中一道閃電撕開了天空的織錦。這幅作品實際上閃爍著安靜的光輝和無聲的旋律--這說明了創作這幅畫時的情況:很可能是在晚上,藝術家被重重的巴洛克音樂包圍,這是他喜歡的繪畫方式。正如這幅畫所捕捉到的,他生命中的最後時光是一個令人欣喜的時期,充滿了活力。回顧他的一生,這位八旬老人曾說:「[我的]時代,對世界的看法,無論是咄咄逼人還是溫和,積極還是消極,取決於當時的情況,這種對參與生命和積極生活的渴望是我試圖在作品中表達的東西。 」

「[哈同]假裝是一個不作畫的畫家,而是發明了繪畫。他通過宣稱繪畫是一種將畫面一掃而空的行為來重塑自己。而那把掃把就屬於他的身體。」 ——卡塔琳娜•格羅斯

漢斯·哈同2019-2020年在巴黎現代藝術博物館舉辦大型回顧展的主題,2018年他亦在波恩藝術博物館舉辦大型展覽,該展覽專注展示藝術家1962-1989年的作品。他的作品同時被巴黎蓬皮杜中心、巴黎現代藝術博物館、倫敦泰特現代美術館、紐約現代藝術博物館、古根海姆藝術博物館和大都會藝術博物館收藏。