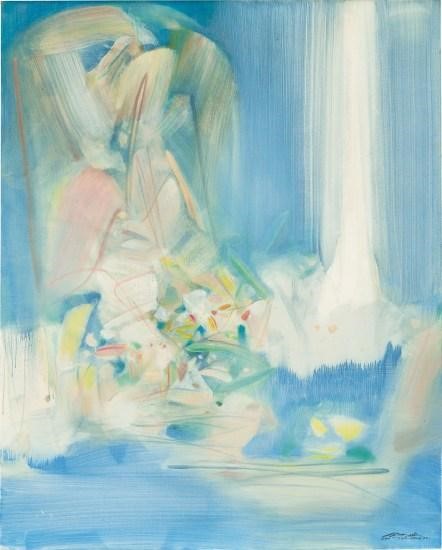

《黎明的陰影》(1998年)創作於朱德群藝術生涯的重要時期,正值他作為首位法籍華裔藝術家入選為法蘭西藝術學院院士的第二年。該作奇妙地將中國傳統繪畫風格與西方抽象藝術相融合。作為最重要的20世紀中國抽象藝術家之一,朱德群的作品不斷影響著後世藝術家的創作。他是舉世公認的中國現代藝術巨匠,與昔日國立杭州藝術專科學校的同窗好友趙無極、吳冠中齊名,被親切地稱為中國現代主義藝術「三劍客」。本次拍品為朱德群在1990年代和2000年代創作的一批成熟、明麗的作品之一。同時期所作的描繪了靜謐之中一落千丈的瀑布的《金絲雀》(1990年),在富藝斯2020年12月與保利拍賣聯合推出20世紀及當代藝術和設計日間拍賣中取得了遠遠超過估價的成績。《黎明的陰影》對一天中特定時間裡的光線和自然現象展開探索。這些同期的作品獨有他晚期作品中的輕盈、細膩的筆觸,並採用了相似的圖像:朦朧的畫面,動態、相碰撞的筆觸和閃閃的球狀磷光。

在《黎明的陰影》(法文《Nuances de l’aube》)中,朱德群巧妙地捕捉了黎明的曙光,以火焰般的黃色和橘色刺透深深的黑暗。隨著天空從沉睡中慢慢醒來,綠色和藍色的光亮球體將籠罩的薄霧刺穿,明亮的色彩與深黑色相撞,爭奪各自在清晨天際的地盤。天空閃爍著五彩斑斕,彷彿自地平線射出的光芒,其刺目的清澈與周圍羽毛般黑色和藍色的油彩形成鮮明的對比,將畫面一劃為二。雖然朱德群將明顯的地平線抽去,但我們仍然可以觀察到遠方迷霧中升起的太陽。它將籠罩著朱德群意中風景里觸手可及的薄霧刺穿,並向身處畫中的觀者逼近,幾乎要將其吞沒。此外,《黎明的陰影》畫面中有一處明顯的反射:畫布的底部倒映出其上半部分,象徵著太陽在水中(又或許是在河流之中)升起。太陽的光線投射到幽暗、如鏡子般的水面之上,波光粼粼、散射開來。

「朱德群描繪動作、衝擊混合之物,並在此過程中將轉瞬即逝的時間延長,甚至超越了時間。他對將節奏進行膨脹、搖晃、改變,並使用如穿行空間之中的小徑、薄霧的黎明、或似火的落日時分等符號將其劃破。但他的畫作之中永遠巧妙地分佈著那些天藍、綠松、柔和的粉紅、金黃,以及一片片的白色。它們抗擊著黑暗,在暗夜之中展現著世界的新鮮與美麗。」——皮耶·卡班

朱德群對光線的精湛處理手法和對一天中特定時間的表現力是幾乎無人能及的。確實,我們幾乎可以感覺到清晨的露水沾於皮膚之上、聞到空氣中的清香、並聽到天明時的第一聲鳥鳴。我們的目光從畫布的外邊緣牽移至中間,從寒冷到溫暖、從孤獨到慰藉。1970年,在荷蘭參觀了著名荷蘭藝術家倫勃朗的紀念展之後,朱德群深受震撼。這促使了朱德群抽象作品的改變:他在作品中出色地實現了明亮與陰影的兩極對照,創造出一種從畫布之內四射而出的熾烈光芒。光與影成為他作品中的陰和陽:完全相反卻又同時互補的強大力量。

「藝術家從他周圍的一切中汲取靈感,在其生命靈魂中不斷提煉,這正是想像的力量,而他敏感的觸覺和內在性格流露於畫布之上,這正是中國繪畫與抽象繪畫得以匯合之處。」——朱德群

朱德群在他的作品中捕捉到了自然界的壯麗,其筆法之跌宕起伏仿若山水之層巒疊嶂,亦讓人聯想起中國北宋充滿詩意的水墨畫。藝術家所描繪的來自現實與想像的風景通常創作於畫室,但靈感卻來自朱德群在中國山川大河之廣泛遊歷,並可追溯到他於1937年抗日戰爭爆發後的一場長達4000公里的非凡之旅。《黎明的陰影》呈現出從重慶鄉野的崎嶇陡峭之美(他從1941年起在那裡任教),到台灣山巒起伏的南國風光(他從1948年開始在國立台灣師範大學擔任教授,直到1955年移居巴黎)。觀者可以從作品中蜿蜒的大江大河、飛流直下的瀑布、和變化萬千的山川霧氣之中感受到藝術家已然與自然界融為一體。

朱德群於1956年在巴黎國立現代藝術博物館邂逅了尼古拉·德·斯塔埃爾高度抽象的作品之後,他的藝術生涯便到達了一個關鍵性的轉折時刻。這時,他開始轉向抒情抽象並使用色彩來展現他所見到以及將要見到的自然和山水之神聖精髓。《黎明的陰影》可謂他數十年藝術歷練的結晶,該作不再是他在1960和1970年代的早期抽像風景畫中所採用的厚塗畫法的產物,而是他將心中縈繞不去的風景與抽象技法進行奇妙融合的結晶。